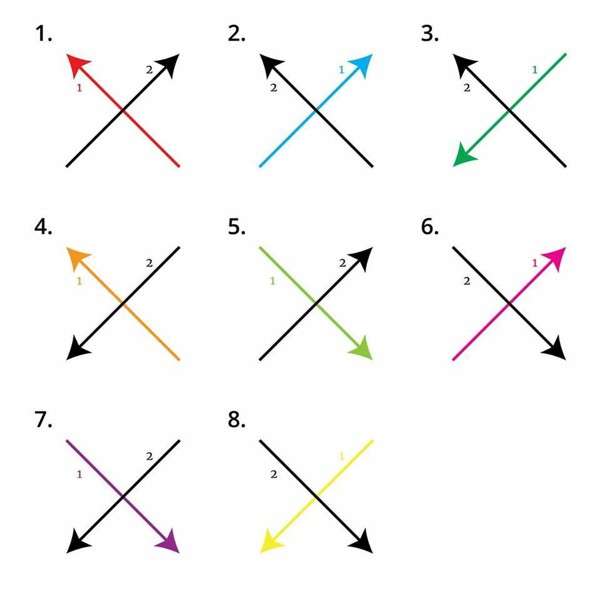

Paure ne abbiamo? E di consapevolezza? Ma soprattutto: voi come scrivete la lettera “X”?

Il meme ha preso piede rapidamente, moltiplicandosi in quel complesso intreccio sinergico che è la viralità, e così in tanti hanno pubblicato questa immagine o commentato con un numero l’ennesimo post che suggerisce la domanda: “tu come scrivi la X?“. Un esperimento ingenuo e semplice, divertente e privo di sbocchi: una mera curiosità ed un modo per confrontarsi con gli altri (fa parte del nostro essere animali di comunità il confrontarsi continuamente tra propri simili).

Vale tutto

E infatti non c’è nulla da dire a tal proposito. O si? Perché se è vero che c’è del complottismo in ognuno di noi, allora forse dovremmo accarezzare le nostre paure più profonde e capire se qualcosa di strano possa venire a galla. Forse dovremmo ipotizzare ad esempio un disegno algoritmico volto a interpretare la nostra grafia, sviluppando studi statistici che, in base al modo in cui scriviamo la “X”, sono in grado di capire anche come scriviamo la “M”, la “S” e qualche altra lettera (fino a arrivare all’interpretazione calligrafica di un documento scansionato ed all’identificazione della paternità di un documento). Non solo: sapendo in quale casistica si ricade tra queste 8 si potrebbe con buona approssimazione capire se il diretto interessato sia destro o mancino, consentendo così a Facebook di affinare le proposte commerciali per racchette da tennis, guantoni da baseball e mazze da golf. O magari si può personalizzare l’interfaccia grafica di un’app partendo dal pollice preferito per la digitazione.

Tutto falso, vero? Eppure tutto vagamente possibile, pur se non credibile?

Nei giorni scorsi non sono stati pochi gli articoli che hanno ipotizzato il fatto che la #10yearschallenge fosse un esperimento sociale più o meno voluto, ma papabile per una scansione del volto da parte di Facebook per poter costruire sistemi predittivi sull’invecchiamento. Non sono stati pochi ad aver considerato la partecipazione a quel “challenge” come un’ingenuità, più che un modo simpatico per scherzare con gli altri: “state consegnando preziosi dati a Facebook”, anatemi. Improvvisamente un meme di successo si sarebbe paradossalmente trasformata in una ingenua e volontaria consegna di dati personali a Mark Zuckerberg.

E’ ancora tutto falso? E’ ancora tutto vagamente possibile, pur se non credibile?

Big Data: abbiamo paura

Il problema è che si può dire qualsiasi cosa su qualsiasi fatto, a questo punto. Vale tutto, perché i punti di riferimento si perdono non appena sconfiniamo la nostra sfera sociale e viaggiamo nello spazio siderale che ci proietta verso i Big Data. Lì solo gli algoritmi dell’infinitamente grande sono in grado di fornire spiegazioni, ma la nostra mente, senza tali strumenti interpretativi, non è in grado di concepire distanze e proporzioni.

Ecco perché vediamo problemi dove non esistono e probabilmente ne ignoriamo di abnormi che abbiamo sotto gli occhi. Chi lamenta l’ingenuità della #10yearschallenge con ogni probabilità consegna dati personali, immagini, like e tag a Facebook da oltre un decennio, tanto che se solo Mark Zuckerberg volesse le sue foto gli basterebbe una query e non certo una complessa analisi di machine learning basata su un hashtag e necessariamente depurata di tutto il rumore di fondo generato da ironia, scherzi, marketing ed ogni altra deviazione dalla regola.

Ma lì, appena fuori dalla nostra piccola bolla che ci circonda, v’è l’ignoto. Senza i giusti strumenti interpretativi l’uomo non capiva che stava girando attorno al sole e non viceversa, così come ora ai tempi dei Big Data non è in grado di comprendere quando è al centro del discorso e quando è invece un semplice tassello tra miliardi.

La paura non aiuta, poiché ci proietta nell’esoterismo dell’interpretazione invece che nella scienza della comprensione. Meglio evitare allarmismi, quindi, così come è necessario fare il possibile affinché tutti possano avere una minima consapevolezza di cosa significa stare su un social network, condividere esperienze personali, caricare immagini proprie ed altrui, muoversi all’interno di spazi generati da algoritmi, costruire relazioni basate sulla virtualità del digitale.

Si teme ciò che non si conosce: ecco perché ci basta un “potrebbe essere” per generare paure ataviche che si nutrono più di complottismo che non di prove e relative dimostrazioni. Ma su Facebook tutto potrebbe essere, in effetti. Difendere la privacy, scrivere la GDPR e lottare per la tutela dei dati personali serve proprio a questo: dominare la dimensione spaziotemporale entro cui i dati si muovono, avere certezze circa la loro elaborazione e mantenere il controllo sugli usi che ne vengono fatti. A questo serve: a non avere più paura.

p.s. la mia risposta è la 5: io la scrivo così la “X”.